なら枯と座間市地形

公開日:2021年02月19日 最終更新日:2022年07月14日

詳細

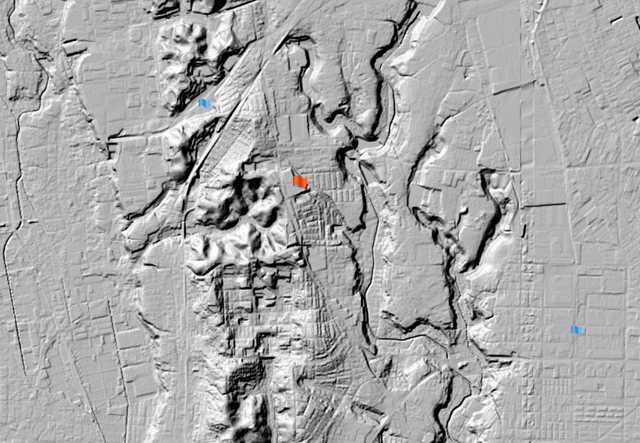

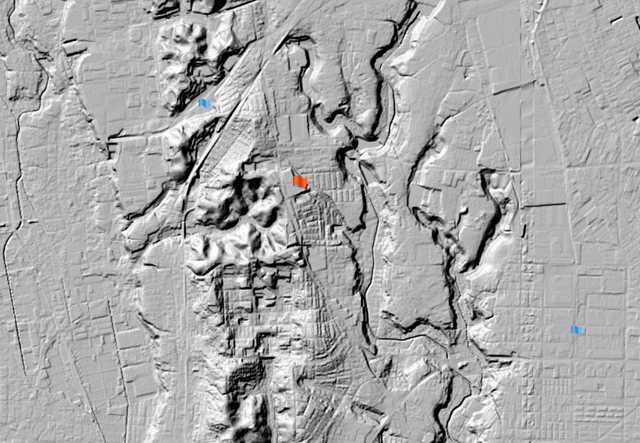

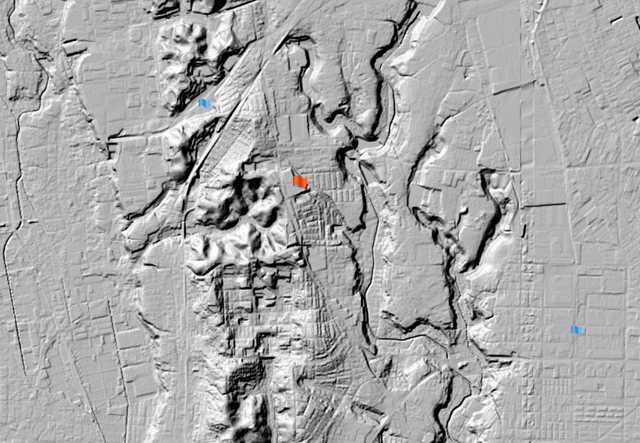

座間市の地形を見るとナラ類の樹木で土砂崩れを防いできた。

近隣市と比べ、座間市の地形は座間丘陵と相模原段丘を相模川と目久尻川、鳩川が侵食した谷底低地段丘加崖(だんきゅうがい)、崖線(がいせん)地形が樹校状に入り込んでいる。座間市域はこのように丘陵から低地まで地形的に変化に富んだ地域である。この谷底低地は関東ローム層も含め土砂崩れに弱い地形ですが、ナラ類の樹木が多く、ナラ類は保水力が高く強い根を張ることで過去土砂崩れを防いできたことからも、防災上もナラ系樹木が重要であることが分かる。

航空写真は国土地理院資料を引用

国土地理院ではデーターを売買、変更等

は許されていないが、一般的な使用については許可されています。 |

上記は座間の地形で非常に変化に富んでいる。

ナラ枯れにより予想される被害

ナラ枯を放置した場合,ナラ系樹木の枯死による、落枝、倒木、土砂崩れを含める被害が数年以上拡大し続けることが予想され座間市民が甚大な被害を受けることが心配される。

※ 国土地理院資料を引用

※

埼玉県 日本森林技術協会によると、ナラ枯枯死後1~2年で小枝が、3年程度で大枝が落ち、5年後には倒木に至る寝返りを起こす可能性があるとしている。

|

座間の段丘加崖・崖線(全てナラ系)

民有林の多くは道路住宅の脇に位置し急斜面が多いため枯死木が発生した場合非常に危険である

座間安全・安心推進会では栗原及び入谷の林の調査致しました。

民有樹は民家や道路に隣接し、倒木・枝の落下等で人的構造物被害、送電線切断等被害に留まらず段丘加崖、崖線地形による多くの地域による土砂災害発生の環境下にあることです

※栗原での調査結果

枯死1本、カシナガ潜入木24本、平均幹回り135mm、最大220mm、最小35mm

※入谷地区の調査結果

枯死0本 カシナガ潜入木4本、平均幹回り145mm、最大238mm、最小77mm

|

座間の段丘加崖・崖線(全てナラ系)

これが枯れると土砂崩れ等、恐ろしい事態となることが想像できる。 |