栗原神社の御神木なら枯対策打ち合わせ実施

公開日:2020年11月30日 最終更新日:2022年07月14日

詳細

栗原神社御神木ナラ枯病に感染

芹沢公園でナラ枯病が多数発生していることで近くの栗原神社のご神木(推定樹齢530年のシラカシ)、は芹沢公園と極めて近い為に感染の確立が高いとして、座間安全安心推進会と栗原神社関係者11人が10月28日集まりご神木の状態を確認しながら対策を練った。

ご神木は既に10月中旬にカシナガキクイムシによる初期の感染が確認された。その後も増え続ける為に28日樹木医師も招いて緊急対策打ち合わせを実施した。

ナラ枯の質問はこちら神奈川県へ

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m2g/naragare_qa.html

|

緊急打ち合わせの内容

今年は暑い日が続き、雨量も多く、「カシナガキクイムシ」の活動が活発の為に来年4月を待たずに今直ぐ対策を実施しなければならない。

対策1

MEP散布

樹幹にMEP(スミチオン)乳剤を地上高6mまで2回散布し、これからのカシノナガキクイムシの穿入を予防すると同時に既に穿入しているカシナガをできる限り駆除する。

対策2

御神木GL3m以上ビニールシートを巻き付け新たな穿入を防止する。

対策3

シラカシの根部も完全にシートで被う。

対策4

カシナガの活動期6月前に再度対策1~3の作業を実施する。

(孔道内で成長・蛹化・羽化した新成虫は6~9月にナラ菌を持って飛び出し、新たにナラ類を探して穿入する)ので4~5月に再実施する。

|

カシナガ対策

幹にスミチオン乳液(農薬)2回噴霧後にビニールシートを巻き付けた。 |

根部対策

根部もスミチオン噴霧後ビニールシートを念入りに被せた。

|

全体写真

11月4日(日)ビニールシート巻き付け作業実施。

御神木がカシナガキクイムシに打ち勝つようお祈りいたします。 |

ナラ枯れのメカニズム

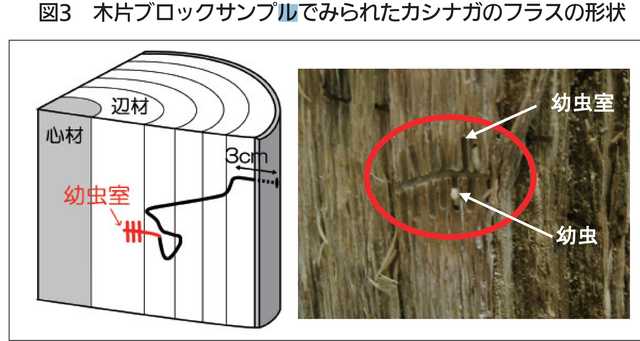

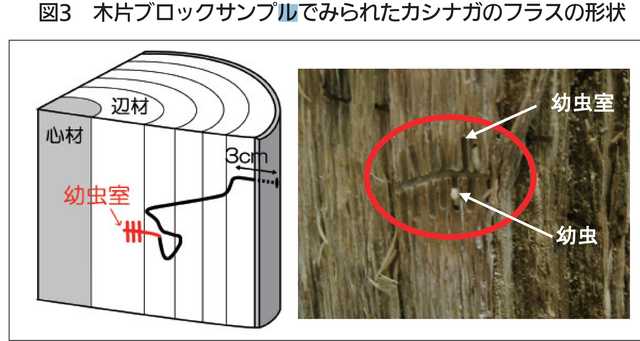

カシノナガキクイムシ写真が幹に5㎜程度の孔を明け、「フラス」(孔道掘削によりできる木屑と幼虫達の排泄物が. 混じったもの)を孔から外部に放出する。

次に、オスが明けた孔にメスが侵入する、雌の背中にはマイカンギア(菌囊)とよばれる、餌となる菌を貯蔵・運搬する器官をもっており、このマイカンギアに餌となる菌の胞子のほか、ナラ枯れを引き起こすナラ菌の胞子が含まれ、木の中に運び込まれます。

参考図書

ナラ枯れ被害対策マニュアル

林野庁

|

なら枯の仕組み

カシナガは、ナラ類に飛来して穿入し、ナラ菌を感染させます。集中的な穿入を受けてナラ菌に感染した木は、樹幹内部が黒褐色に変色し、水分が上昇しなくなり、急速に枯れてしまいます。

被害を受けて枯死した1本の木には、数百~数千孔の穿入孔が見られ、翌年には1穿入孔当たり数十~数百頭が羽化脱出します。したがって、1本の木から数万頭が羽化することもあります。繁殖材料(大径木、衰弱木、倒木等)が豊富に存在すれば、カシナガは数年間でその個体数を爆発的に増やすことができます。

被害を受けやすいナラ類は高齢化・大径化したものが多く、単木的にみると樹幹上部よりも、根元付近の太い部分に集中して穿入します。逆に直径10cm程度以下の小径木ではカシナガはほとんど繁殖できないことが知られています。

参考図書

ナラ枯れ被害対策マニュアル

林野庁 |