クビアカツヤカミキリの生態を利用した樹内幼虫駆除

多くの人々を魅了する桜。

春になると仲間と集まって楽しく、お花見をする方も多いのではないでしょうか。

ところが、その桜が各地で次々に枯れて伐採される事態が起きています。

被害地では花見も出来なくなっている地域もあり、「日本の花」桜の被害拡大を防がなければなりません。

又、同じく桃・梅等のバラ科の果実被害も急増しています。

クビアカツヤカミキリの生態を利用した樹内幼虫駆除

座間安全・安心推進会では、クビアカツヤカミキリ駆除用エアーゾール剤を、予めフラス排出孔に挿入したウエス中央に噴霧し、木栓で固定することで、樹内に潜むクビアカツヤカミキリの幼虫を駆除する方策を考案し、令和6年に110本の桜樹内に潜む幼虫を駆除できたことを確認致しました。

桜・桃等の幹内を食害するクビアカツヤカミキリの幼虫

クビアカツヤカミキリの幼虫と成虫 雌

クビアカツヤカミキリの幼虫による食害被害

足利市千歳袋側の桜並木(2020年)

去年足利市千歳袋側の桜並木(2024年)👆

僅か4年で多くの桜が感染枯れ、伐採された。👇

1 クビアカツヤカミキリが日本各地で甚大な被害を及ぼしている

クビアカツヤカミキリは、中国及び朝鮮半島が原産の外来種で、輸送用の木製パレットに潜み日本に持ち込まれ、国内で孵化脱出したのではないかと考えられている。

最初に埼玉県深谷市(2011年)で成虫が確認され、次に愛知県(2012年)、栃木県、群馬県、東京都、大阪府、徳島県、和歌山県(2015年)で被害が確認された。その後、2018年に特定外来生物に指定された。2024年には、関東、関西、中部等13都府県に分布拡大、被害は過去最多を更新して現在も増え続けている。

2 被害拡大の原因

クビアカツヤカミキリは、サクラやモモ、ウメなどのバラ科植物に寄生して、樹内部を食害することで、その植物は枯死します。対策として環境省等から幼虫の刺殺・掘り取り、ネット巻、薬剤噴霧、樹幹注入、等の手引書が出ている、しかし、これらの対症療法ではクビアカツヤカミキリの被害、特に樹内に潜む幼虫、蛹を駆除することは難しいこともあり、被害が拡大し続けている。被害拡大に伴い、環境省対策手引書では、特微的な木くずが出ていたら木の中に幼虫がいます。被害を防ぐ広げないための一番の方法は、幼虫がいる木を伐採処分することです。と通達されているように、この対症療法では樹内の幼虫駆除、特に心材に潜む幼虫、蛹、成虫駆除は極めて困難である。 👇

更に問題なのは市営公園、山林、民有地に関する被害木の処理対策が不充分のところが多く、一部が周知及び指導がされていない結果、再発及び拡大し続けているのが現状である。

更に問題なのは市営公園、山林、民有地に関する被害木の処理対策が不充分のところが多く、一部が周知及び指導がされていない結果、再発及び拡大し続けているのが現状である。

対策が滞る原因は対策費が高価であること。樹木に損傷を与えること、効果的な対策が難しいこと、点検メンテが不十分等あげられる。このような場合、枯死しても放置されているケースが散見され、枯死木、被害木には脱出予定孔が確認されていても、防止対策がされていない為に、多数の成虫が脱出し被害拡大の温床となっている。

3 被害を拡大させない為に

被害を拡大させない為には前2項及び下記の問題点全て解消する必要がある。

① 樹内に潜む幼虫及び蛹を全て駆除すること

② 対策費が安価であること

③ 保有者、管理者が自ら容易に幼虫駆除対策作業ができること

④ 市民、行政が一体となって取り組むことができること

⑤ 対策後の管理が容易のこと

以上が上げられるが、これらの問題点全て解消したのが、座間安全・安心推進会で考案した表題の「生態を利用した樹内幼虫駆除」である。

4.生態を利用した樹内幼虫駆除とは

クビアカツヤカミキリ幼虫は、頻繁にフラス排出孔に現れて、頭でフラスを押し出す習性がある。

フラス排出孔にウエスを挿入し、クビアカツヤカミキリ幼虫駆除用エアゾール剤をウエス中央に噴霧することで、薬剤をウエスに浸透させ、そのウエスを木栓で固定すると、幼虫はいつものようにフラスが排出できず、孔を元に戻す為に、木栓及びウエスを喰いちぎろうとして、ウエスに浸透している薬剤で駆除される。↑

この行動パターンは、ナラ枯れを起こすカシノナガキクイムシも同様の行動をすることが実験で確認されており、カシノナガキクイムシの行動パターンをクビアカツヤカミキリの幼虫駆除に応用し、令和6年110本の桜について、樹内幼虫駆除に成功した実績がある。

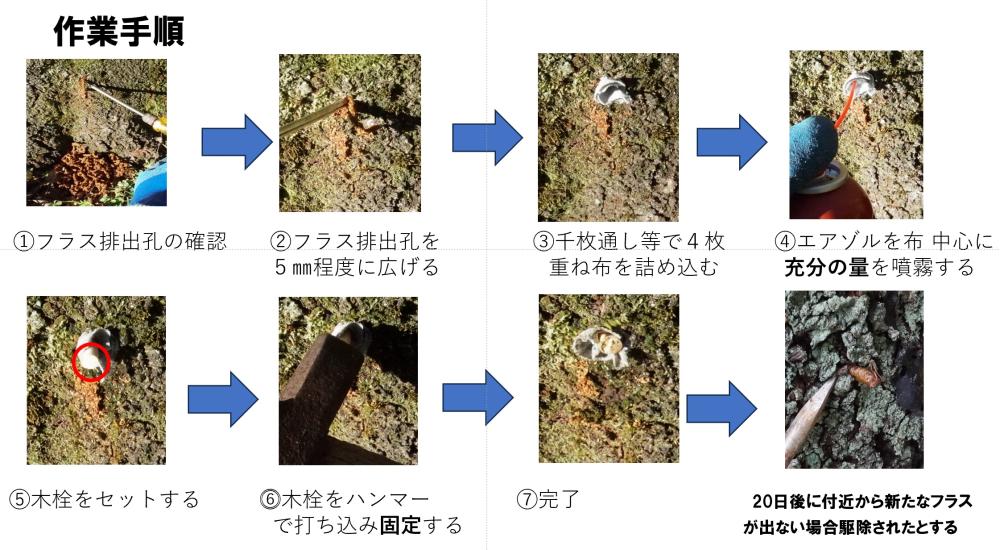

5.生態を利用した樹内幼虫駆除対策作業手順

クビアカツヤカミキリ幼虫のフラス排出口に、クビアカツヤカミキリ幼虫駆除用エアゾール剤を予め挿入したウエス中央にノズルをセット、薬剤を断続的に5~10回噴霧し、ウエスに薬剤を充分浸透させ、その後木栓を打ち込むことでウエスを固定させることを基本とする。

6.クビアカツヤカミキリ幼虫駆除の確認

対策効果の確認

生態を利用した樹内幼虫駆除対策作業終了10~20日後に付近から新たなフラスが出ない場合、樹内の幼虫は駆除されています。

※その後も経過観察を行い、付近に新たなフラス排出が確認されたら再度対策を行います。

※これは、国立研究開発法人 森林研究・整備機構 の基準を適用したものです。

7.バラ科植物の被害確認

クビアカツヤカミキリは、バラ科の樹木、果実に被害を及ぼしている。現在は主に桜、桃、梅類ですが、全てのバラ科樹木、果実についての被害について、注目して行く必要があります。

特に、オウトウ、リンゴ、ナシは要注意です。

被害が確認された場合、各市町村の関係部署に連絡をお願い致します。

座間市民へのお願い

座間市では今のところ被害は受けていませんが、クビアカツヤカミキリは必ずやってきます。被害を受け始めてからでは既に遅く、被害を受ける前から関心を持ち、例えば、桜の木や梅の木の下にフラス(木くず)を見たら、座間安全・安心推進会に至急ご連絡をお願い致します。

座間安全・安心推進会

電話:046-254-2148

Meil:z7y5sa@bma.biglobe.ne.jp

Meil QRコード

この情報は、「座間安全・安心推進会」により登録されました。